『ぼくらの七日間戦争』をモーっと楽しもう

おかえりなさいませ(*- -)ペコリ

『ぼくらの七日間戦争』の

徹底解析 完全ネタバレとなっております

賞前のお客様はご遠慮下さいませ

本記事は 『ぼくらの七日間戦争 1988年 / 2019年』の感想レビューとなっており

ネタバレが含まれております。

本編未鑑賞の方は予備知識編『100倍楽しもう』の記事をご確認の上で再度お越しください

目次

ぼくらの七日間戦争

『REVOLUTION ノートに書き留めた言葉…♪』

このフレーズを聞くと少年の頃の青春の日々を思い出してしまいます。1988年版『ぼくらの七日間戦争』の主題歌 TM NETWORK『SEVEN DAYS WAR』

いつの時代でも子供たちは大人には決して理解できない『何か』を必死に守っているものなのです。大人になってしまった私には あの頃の自分が何を守っていたのか分からなくなっているが…確かにあの頃の僕は何かを必死に守っていた。

『SEVEN DAYS WAR』を聞くと青春時代に戻った感覚になるのは僕だけなのでしょうか…

『全てを壊すのではなく…何かを探したいだけ

全てに背くのではなく…自分で選びたいだけ♪』

あの頃は色々な事に対し疑問を抱いていた。納得もできずに行動なんてしたくなかった…大人達は無理にあれこれと強制をしてくる…決して社会に背きたい訳ではない、大人に反抗したい訳ではないが…小さくて弱い僕たちは自分の気持ちを押し殺してまで 大人の言いなりになっていると自分が消えて無くなりそうで不安になってしまうのである。

『SEVEN DAYS WAR 戦うよ…

僕たちの場所 誰にも譲れない…♪』

正直に言うと本作は映画としての完成度は高い方ではない。ご都合主義であり、ツッコミ所もある。なぜ地下室に戦車があるのか…あれだけの花火はどうやって用意したのか…室田日出夫が演じたあの浮浪者の意味は…原作を読めば理解できる部分もあるが映画だけを観てると意味不明となっている

それでも私は『ぼくらの七日間戦争』が大好きなのである。なぜなら あの頃の僕たちに出来なかった事を彼らはやってくれたのだから。

今思えば彼らが守っていたのものは必死になるほど価値はなかったのかもしれない、捨ててもよかったのかもしれない…しかし 僕たちが守っていたのは絶対に『譲れない場所』だったのである。

2019年版『ぼくらの7日間戦争』はどうなんだろうか…あれから30年の月日を経て大人になった私に今の少年少女たちの真意を正確に測る事ができるのだろうか…ただ この子達も あの頃の僕たち同様に必死に『何か』を守るために日々 戦っているのかもしれない。

なぜ大人になると あの頃の気持ちが薄れてしまうのだろうか…『誰にも譲れない場所』を抱えていた『あの頃』は全ての大人が通ってきたはずなのに…といったようにココでは『ぼくらの七日間戦争 1988年版 / 2019年版』を既に鑑賞しているという前提で記事を作成しております。ネタバレ注意となっておりますのでご了承ください

若かりし頃に根性試しで陸上自衛隊の駐屯地に自転車で突入したが僅か7秒で撃沈。これが『ぼくの7秒間戦争』なんちゃって(^^♪

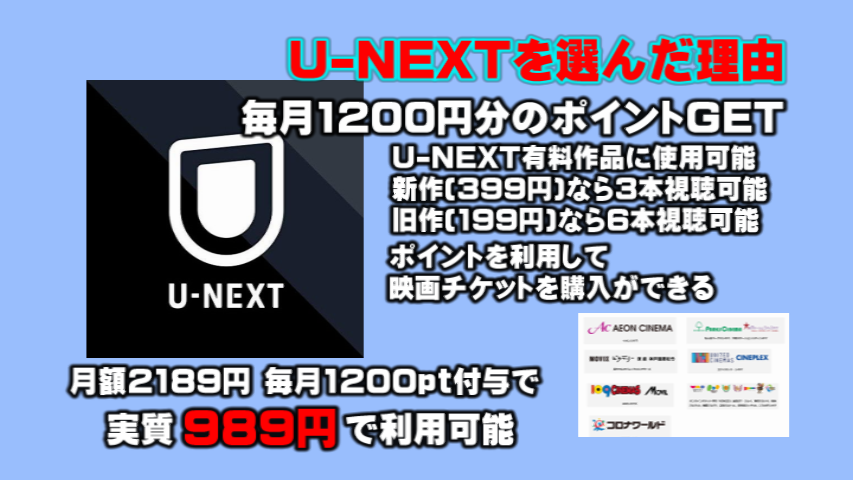

『ぼくらの七日間戦争 1988年 / 2019年』観るならU-NEXT

只今31日間無料トライアル

ぼくらの解放区

解放区とは…

解放区とは – コトバンク

反動的な支配を覆し、人民の権力を樹立した地域の意味。中国共産党が日中戦争期、戦後の内戦期に日本軍の支配から解放した地域に用いたのが語源。

本作が公開された1988年当時は私も中学生であり 横暴な大人に対し子供たちが爽快に大人を撃退するホームアローン的な展開に興奮したものだが…大人になって改めて見返してみると1960~1970年代にかけて若者たちが盛んに活動していた学生運動を連想してしまいました。

『解放区』という言葉は中国での出来事が語源となっているが日本での学生運動を引き起こしていた全共闘が自らが立て籠もったエリアを『解放区』と呼んでいたのである。

余談であるが学生運動の最後の戦いを描いた作品がコチラ…

突入せよ!あさま山荘事件

1972年2月19日 長野県軽井沢町にある『あさま山荘』に連合赤軍メンバー5人が管理人の妻・小雀真理子さんを人質に立て籠る事件が発生。警視庁警備局付きの佐々淳行警視正は後藤田正晴警察庁長官からの命で現場の指揮を執ることになる。しかし縄張り意識の強い長野県警との対立から苦境に立たされることになる…

『突入せよ!あさま山荘事件』100倍楽しもう

学生運動という『大人VS子供』の戦いは銃撃戦まで発展し多くの犠牲者が出る大惨事となっている。

本作が皮肉として扱っていたのは1988年公開当時に中学生の子供を持っていた親たちは1970年代にかけて学生運動を引き起こしていた世代であったという事。

若き日の想いを忘れたかのように今は子供たちの『解放区』を奪い 締め付けている大人へと変わっている。子供たちは いつの時代も守っているモノがある。それは誰にも侵されたくない『心の解放区』だったのではないでしょうか…

戦っていたモノ

今も昔も子供たちは誰にも侵されたくない譲れない場所である『心の解放区』を守るために日々 戦っている。ただ大人には非常に見えにくいモノなので理解するのが困難になっている。そのため大人達と衝突する事になってしまう。

子供たちの『心の解放区』を侵しているのも、敵であるのも…決して大人という訳ではありません。

1988年版も2019年版も大人と戦っていましたが…彼らが戦っていた本当の敵は『不条理』だったのではないでしょうか…

『理由はない』『説明できない』『皆がやっているから』『大人の言う事だから』『親が言っているから』『納得できない』『校則だから』『法律だから』『人の目が気になる』『自分を押し殺す』『過去を暴かれたくない』『仲間外れにされたくない』誰もが生きていく上で疑問に思っている事だが これらを受け入れる事こそが『大人』になる事だと思っていました

『それが大人になる事だと ずっと思ってました。

それだったら大人になんかならなくていい!』

『不条理』を受け入れる事…それが大人になるために必要な事なのか

『ぼくらの七日間戦争』の中での子供たちは そんな『不条理』と戦っていたのである。1988年版は大人の体裁や見栄のために縛っていた不条理と戦っていました。2019年版では自分の居場所を守るため架空の自分を作り上げていく不条理と戦っていました。

『SEVEN DAYS WAR 戦うよ…

僕たちの場所 誰にも譲れない…♪』

だから この歌詞が響くのである。あの頃の僕たちは一歩ずつ大人になるために不条理を少しずつ受け入れて…不条理と少しだけ戦っていました。譲れない場所も少しづつ浸食され いつの間にか そのような場所を持っていた事すら忘れてしまい大人になってしまったのです。

しかし彼らは僕たちの代わりに戦ってくれたのです。なぜ この映画を観てスカッとしてしまうのか…それは僕たちが心の片隅に抱えていた世の中の不条理を彼らは正面から立ち向かっていってくれたから…だから『ぼくらの七日間戦争』は最高のカタルシスを感じてしまうのでしょう。

リアルな仲間

当然だが1988年はネットというものが存在していない。人とコミュニケーションを図るという事は対面でしか行えない時代でもあったのです。

現在はSNSなどネット上でコミュニケーションを取るという方法があるが…その言葉は自分の本当の想いであったとしても対面ではないので想いは相手に伝わりにくい。

しかし対面だと相手の表情を見ながら会話できる。笑った、怒ったとか…更に相手の言葉のイントネーションで感情も読み取れる事もできる。間や空気感でも状況が見えてきたりもする。

ネット上でのコミュニケーションは字面でしかないため自分が思っている以上に相手を傷つけている事が多々あるのです。悲しんでいる人を更に追い込むような事をしますか?反省をして謝罪している人に厳しい批判を浴びせ続けますか…

相手の表情を伺いながら次の言動をセレクトできるのが対面でのコミュニケーションなのですがネット上だと相手が見えないだけに言葉は過剰になってしまう事があります。

昔は良い、今はダメ…という事ではなく。結局は人と人が本当に分かち合う事ができるのは面と向かったコミュニケーションしかないのである。

ネット上での友人がダメという訳ではない。私もネット上でしか繋がっていない友人が何人か存在する。

男と女では感覚が違うのかもしれないが…不思議と男は歳を取るたびにリアルな友人が少なくなってくる。もしかして俺だけなのか(笑)どちらにしても感情をぶつけ合う事ができるリアルな仲間を持つ事は大切な事である…とリア友の少ない私が進言します。

ファミレスなどで高校生が会話もせずにお互いにスマホをいじっている姿を見て『こいつら楽しいのかな?』って疑問になる事がある…会話をしろよ!

アイデンティティー

アイデンティティーとは…

アイデンティティーとは何? Weblio辞書

社会学や心理学の分野では一貫した自己、自我の意識を『自己同一性』あるいは『アイデンティティー』と呼ぶ。『自分は何者であるか…』という問いに象徴され状況や時期などによって変わる事のない『自分は自分である』という自己認識として確立される。

難しく書いているが…要は『独自性』であったり『個性』と捉えれば理解しやすいのではないだろうか…

コレは今も昔も関係なく感覚になってしまうが子供の時って色々な個性の強い友達が多かった気がするが大人になるにつれ皆が同じような人間になっていき個性が薄れているような気がしてしまう。

例えば皆を引っ張るリーダータイプの男の子やマドンナ的な女の子…ケンカが強く反抗的な一面はあるが根は優しい番長タイプ、頭が良く合理的に物事を考える秀才タイプ、他にも ただ走るのが早い男の子、給食を食べるのが早い男の子 もしくは遅い女の子、機械いじりが好きな男の子、歴史が大好きな子、本ばかり読んでる子、ミリタリーおたく、ピアノが弾ける女の子…まだまだ いくらでも出てきます。

アイデンティティーに関しては今の子供も昔の子供も関係なく持っているどころか逆に今の子供の方が個性豊かなのではないでしょうか…私はそんな気がするのだが。

ただ今の子供たちは仲間と一緒にいる時間が少なすぎてお互いの事を理解していないのだと思う。

2019年版『ぼくらの7日間戦争』でも分かっていたつもりであっても対面で語り合ってみると深く相手の事が見えてくる…といった演出がありました。

例えば主人公の鈴原守君はただ『歴史が好きな本ばかり読んでいる少年』と思われていたのが、いざ大人と対峙した時にとんでもない作戦を練って来る軍師と化してしまう。

要は大切なのは対面でのコミュニケーションなのである。今は色々な方法でコミュニケーションを図ることができるのだが相手のアイデンティティーを知るためには対面こそが最適なのである

個性溢れる子供たちに対し大人は一辺倒の人間ばかり…こういった演出も良かったですよね

そして大人に…

かつて廃工場で立て籠もり大人達と戦った中山ひとみが2019年版でも再登場。しかも声優に宮沢りえを起用するとは当時を知っている僕は爆上がりしている。ちなみにハンドルネーム『たますだれ』は親がやっていた『割烹 たますだれ』から取られているが原作を読んでいないと分からない部分である。

…と豆知識はコレくらいにしておいて『心の解放区』を守るために戦っていた1988年版の子供たちが2019年になれば40代後半のオバサンになっている。

子供の頃に抱えていた『大人になるための疑問』に対し明確な答えを出せないまま大人になり…今の子供を同じように不条理に縛っている大人になっているのではないか…

あの戦いを知る中山ひとみは密かに鈴原守を応援している立場となっているが私たち大人が目指すのが まさしく『中山ひとみ』のような人物なのではないでしょうか…

大人とは遠い場所から そっと子供を眺めていて…もし間違った事をしたなら軽く軌道修正をしてやる程度でよいのかもしれない。時には間違った事を実体験させてやる余裕も必要なのかもしれない。一度や二度の失敗なんて長い人生の中でいつでも取り戻せるし、失敗のない人間ほどツマらない人間はいない。その言葉が中山ひとみのセリフの『人生なんとかなるもんよ…実・体・験♡』なのである。

宣伝効果があるから宮沢りえの出演をバラしていましたが…やはり隠していた方が演出的には面白かったはずである…大人の都合ですね( ゚Д゚)

舞台版『ぼくらの七日間戦争』

2020年秋に舞台化した『ぼくらの七日間戦争』ほぼ原作に忠実に演出されているので映画版との違いが明確になっているがテーマやメッセージは一緒なので映画版を鑑賞していたなら入りやすい作品となっている。参考までにYouTubeで上がっていたので載せてはいるが…いつ消されるか分かりませんのでご了承ください。

ちなみに2020年2月に再演が決定しているが…この記事が出るころには終わってますね…遅かった

総括

1988年版はいかにも少年少女向けの分かりやすい設定になっていました。理不尽な校則、横暴な教師といった不条理との戦いが描かれバラバラだった子供たちの心が一つになっていく成長過程も素晴らしいものがありました。

現代版では敵対するものが不明確であり…集まった6人も当初は7日間のサマーキャンプであったのが不法入国者のマレットの存在によって大人達と対峙していく事になってしまう

まさかの巻き込み事故みたいなもの。自分の顔がネットで晒された事で黒歴史が暴かれてしまうが逆に本音で語り合う事で友情を確かなモノにしていく…みたいな展開になる

ここで1つ目のどんでん返し…まさかの『トランスジェンダー問題』現代風といえば現代風なのだが…急なブッ込み方だったので思わず笑ってしまいました。

しかも告白合戦となり『うちのパパはカツラ』ってそれ人の悪口だから(笑)そして2つ目のどんでん返しが中山ひとみ(宮沢りえ)の出演となるがコレは予告と『たますだれ』というので予測できたので驚きはなかったが往年のファンとしては嬉しい演出でありました。

そして最後の最後に3つ目のどんでん返しがマレットが女の子であったというビックリ。コレは完全にヤラれました…後半に3段階で仕掛けた大ドンデン返しは見事なものでオジサンは見事に騙されましたが…なぜかニヤけている自分がいました…って所でオツカレっす!